Ein Blick aufs iPad genügt, und die Vertriebler von Wild Beauty haben für den nächsten Kundentermin alle relevanten Daten parat. Das Familienunternehmen aus Seeheim-Jugenheim ist seit 1994 Exklusivdistributeur für die Haarpflege-Marke Paul Mitchell. Ein 40-köpfiges Außendienstteam betreut rund 5.000 Friseursalons in Deutschland und Österreich. Um den Kundenservice zu optimieren und den Innendienst zu entlasten, wollte Geschäftsführer Noah Wild eine mobile Lösung, die neben klassischen CRM-Daten wie Adresse, Ansprechpartner und Besuchsprotokolle auch aktuelle Informationen aus dem ERP-System und der Finanzbuchhaltung bereitstellt.

Das Angebot

an Low-Code- und No-Code-Lösungen wächst

kontinuierlich

Foto: Läderach

Dynamisch und flexibel

Für die Entwicklung der App nutzte das mittelständische Unternehmen eine Low-Code- Lösung des deutschen Software-Anbieters Engomo. Im Vergleich zu einer klassischen Entwicklungsumgebung versprechen Low-Code-Plattformen deutlich geringeren Programmieraufwand. Nutzer:innen können auf vorgefertigte Module und Vorlagen zugreifen und die benötigten Bausteine über eine grafische Benutzeroberfläche per Drag-and-drop zu individuellen Apps zusammensetzen, anstatt Zeile für Zeile von Hand zu programmieren. Das spart Zeit, reduziert das Fehlerrisiko und ermöglicht so die schnelle, kostengünstige Entwicklung individueller Lösungen.

In der Regel stellen Low-Code-Anbieter die Apps zudem auf ihren eigenen Servern bereit. So auch bei Wild Beauty: Mit der Engomo-Konfigurationsplattform konnte die Firma binnen weniger Wochen eine App bauen, um die vorhandenen IT-Systeme zu verknüpfen. Der Außendienst kann damit alle relevanten Informationen zum jeweiligen Salon in Echtzeit aus ERP und Finanzbuchhaltung abrufen – neben der Bestellhistorie beispielsweise auch offene Rechnungen und Zahlungseingänge oder die Bonuspunkte im hauseigenen Treueprogramm.

Neben Preisen liefert die App Angaben zur Warenverfügbarkeit, zu Lieferfristen und sogar Tracking-Informationen zu einzelnen Lieferungen. Bestellungen können von unterwegs aus direkt ins ERP-System eingespeist und vom Innendienst ohne Zeitverlust bearbeitet werden. Für den IT-Verantwortlichen des mittelständischen Unternehmens gehört das Coden nicht zum Tagesgeschäft.

Im Gegensatz zu Low-Code-Lösungen sind No-Code-Lösungen einfacher zu bedienen, bieten aber eingeschränkte Konfigurationsmöglichkeiten.

Florian Rühl

Ohne die Low-Code-Plattform hätte Wild Beauty die Entwicklung der App extern beauftragen und das Ergebnis dann aufwändig in die bestehende IT integrieren müssen: „Dies wäre weder so charmant noch so kosteneffizient umsetzbar gewesen und hätte auch nicht die gleiche Flexibilität in Bezug auf Anpassbarkeit und Dynamik geboten“, sagt Geschäftsführer Noah Wild.

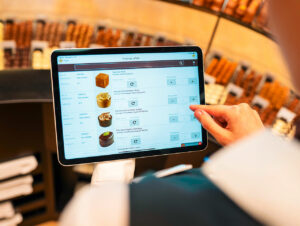

No Code/Low Code gleichauf mit klassischer Entwicklung

Foto: Quelle: Studie „No-Code/ Low-Code 2023“, Computerwoche Research Services, München 2023

Eine Einschätzung, die immer mehr Unternehmen teilen: Quer durch alle Branchen hat die Digitalisierung von Geschäftsprozessen hohe Priorität, wird jedoch nicht zuletzt durch den spürbaren IT-Fachkräftemangel behindert. Zunehmend gefragt sind deshalb Lösungen, um einerseits Entwicklungszeiten zu verkürzen und dennoch Anwendungen möglichst nah an den spezifischen Anforderungen der Fachabteilungen zu realisieren. Laut der Umfrage „No Code/Low Code 2023“ von Computerwoche Research Services nutzte bereits im vergangenen Jahr die Hälfte der befragten Unternehmen eine Low-Code-Plattform, 46 Prozent eine No-Code- Plattform. Damit liegt No Code/Low Code inzwischen fast gleichauf mit klassischen Entwicklungsplattformen und ist zum zentralen Bestandteil der Softwareentwicklung aufgerückt (siehe Grafik).

Gegen den Fachkräftemangel

Als Hauptgründe für den Einsatz nennen die Unternehmen vor allem kürzere Entwicklungszeiten, effizientere Prozesse und geringere Kosten. Aber auch die Aussicht auf Citizen Development, also die App-Entwicklung direkt durch Anwender:innen ohne Programmierkenntnisse, verbunden mit der Hoffnung auf bessere Usability und Lösungen nah am Business spielt für knapp ein Drittel der Befragten eine Rolle. Gut jedes fünfte Unternehmen sieht im Einsatz von Low Code/No Code eine mögliche Strategie zur Überbrückung des Fachkräftemangels. Parallel zum Interesse wächst das Angebot an Low-Code- und No-Code-Lösungen kontinuierlich.

Am POS und im Zentrallager

von Läderach kommen

mobile Apps zum Einsatz,

die per Low Code

entwickelt wurden

Foto: Läderach

Die Übergänge sind dabei fließend. Ein wesentlicher Unterschied: No-Code-App-Builder wie Smapone, Zappter oder Google Appsheet wenden sich in erster Linie an IT- Laien, die keinerlei Programmiersprachebeherrschen. Die Tools sind einfach zu bedienen, bilden jedoch nur wenige Funktionsbereiche ab und lassen sich kaum individuell anpassen. Low-Code-Plattformen von Anbietern wie Engomo, Escriba, Mr. Know, Scopeland, Simplifier oder Workato bieten im Vergleich zu No-Code zwar deutlich mehr Flexibilität, setzen jedoch grundlegende Programmierkenntnisse und eine intensivere Einarbeitung voraus. Zielgruppe im Unternehmen sind beispielsweise erfahrene Anwender (Citizen Developer, Poweruser), Businessanalysten, Datenbankadministratoren oder professionelle Programmierer.

Nahtlos eingefügt

Den größten Leistungsumfang bieten hoch skalierbare Enterprise-Lösungen wie Mendix, Servicenow, Microsoft Powerapps, Appian oder Outsystems. Aufgrund der Preisgestaltung und Komplexität rechnen sie sich vor allem für sehr große Unternehmen. „Im Gegensatz zu Low-Code-Lösungen sind No-Code-Lösungen zwar noch einfacher zu bedienen, bieten aber eingeschränkte Konfigurationsmöglichkeiten“, sagt Florian Rühl, Vorstandsmitglied von Simplifier. Wichtig sei die Möglichkeit zum Application Lifecycle Management und zur nahtlosen Einbindung der Apps in die bestehende IT-Landschaft. Um die Digitalisierung in einem rechtlich sicheren, zukunftsorientierten, alle Systeme integrierenden Rahmen voranzutreiben, empfiehlt er die enge Zusammenarbeit zwischen Fachbereichen und IT. Im Idealfall seien vom IT-Entscheider über die Entwickler bis zu den Führungskräften der Fachabteilungen und ihren Teams alle in die Prozessdefinition involviert.

„Mit Co-Working-Teams haben wir in der Praxis bisher die besten Erfahrungen gemacht“, sagt Rühl. Zum Einsatz kommen Low-Code-Plattformen insbesondere dort, wo es darum geht, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, Routine-Workflows digital abzubilden und vorhandene Legacy-Systeme zu verknüpfen. So hat beispielsweise Alnatura mit Simplifier einen Einkaufsstammdaten-Prüfautomat erstellt, der die automatisierte Fehlerprüfung von Daten aus mehreren Quellsystemen ermöglicht. Der Möbel-Discounter Poco nutzt eine Low- Code-App, um Sortimentsbausteine schneller und effizienter zu sichten und zu pflegen. Unternehmen wie die saarländische Globus-Gruppe oder Obi haben ihr Rechnungsmanagement mit der Lösung von Mr. Know optimiert.

Zum Einsatz kommen Low-Code-Plattformen insbesondere

dort, wo es darum geht, wiederkehrende Aufgaben

zu automatisieren

Foto: Läderach

Zu den rund 350 Kunden von Engomo zählt neben Wild Beauty beispielsweise auch das Schweizer Unternehmen Läderach, das seine Schokoprodukte weltweit in rund 150 Filialen und Franchisestores vertreibt. Läderach hat mittels Low Code mehrere Apps für die Filiallogistik und das Zentrallagermanagement erstellt, die auf das vorhandene ERP-System aufsetzen und erfolgskritische Abläufe wie das Nachbestellen oder das Kommissionieren von Ware optimieren.

(K)eine für alles

Laut No-Code/Low-Code-Studie nutzt die Mehrzahl der Befragten mindestens zwei Plattformen. Der Grund: Die meisten Anbieter sind auf einzelne Einsatzbereiche wie CRM, ERP, HR, Dokumentenmanagement oder Dialog- und Portalanwendungen spezialisiert. Immerhin knapp 20 Prozent der Unternehmen bezeichnen die eigene Software als zu komplex für den Einsatz von No Code oder Low Code. Auch Sicherheit, Datenschutz oder die Sorge vor Schatten-IT zählen zu den typischen Bedenken. Unterm Strich scheinen die Vorteile jedoch zu überwiegen. Die Mehrzahl der Unternehmen geht davon aus, dass der Einsatz von Low Code und No Code in den kommenden drei Jahren weiter zunehmen wird. „Es wird mutmaßlich nicht mehr lange dauern, bis die Softwareentwicklung via grafischer Benutzeroberfläche dem klassischen Coding den Rang abgelaufen hat“, sagt der für die Umfrage verantwortliche Senior Research Manager Simon Hülsbömer.